色达建县60周年:风雨一甲子 辉煌六十载

- 2015/9/27 14:45:42

- 来源:中国西藏网

- 编辑:中共色达县委 色达县人民政府

- 2638

- 0

- 0

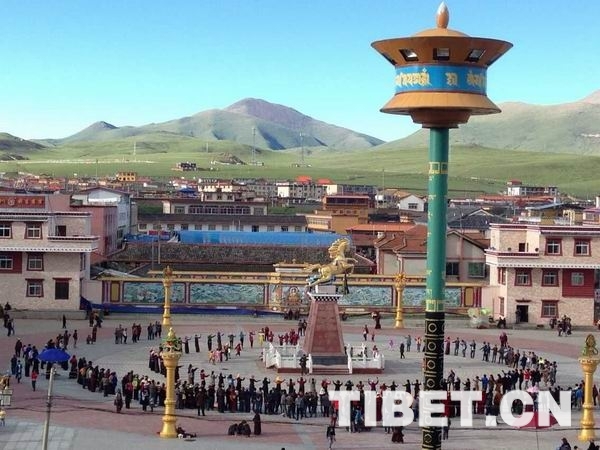

广场舞人气旺(中共色达县委 色达县人民政府供图)

中国西藏网讯 雪域欢歌一甲子,辉煌成就六十载。回望如烟岁月,坚韧奋进的色达人民欣喜地迎来了建县60周年。

被誉为“放归心灵的金色牧场”、川西北高原明珠的色达县是万里长江的源头;被授予“格萨尔文化艺术之乡、中国民间文化艺术之乡”的色达是中国工农红军万里长征的途经地。

从1955年到2015年,一路昂首走来的5万多金马儿女书写了历史的传奇、见证了沧桑巨变:从出行走路骑马,到油路通乡入村连户;从通讯马背传书,到网络连接四海;从生产自给自足,到商贸欣欣向荣;从县城满目疮痍,到城乡焕然一新;从游牧贫穷疾苦,到定居幸福生活;从饮水人背马驮,到自来水直通庭院;从生病死拖硬扛,到就医大额报销;从上学就读无门,到校园书声朗朗;……发展,有目共睹;变化,历历在目。

今天,当我们满心喜悦欢歌县庆、畅谈发展、叙说变化时;今天,当我们满怀豪情感恩奋进、展望未来、抒怀梦想时,我们既要放声高歌、激情舞蹈、尽情赞美,更要记住这一路走来的艰辛、艰苦与艰难。

色达建县60周年,既是一部完整记录变迁创造奇迹的编年史,又是一部展示金马儿女挑战困难自强不息的奋斗史,更是一部描绘蓝图开创未来的梦想史。让我们怀着敬仰与期待的心情,展开历史的长卷,用心用情地去细细品味、感受与赞美吧,这就是快速发展中的金马色达,这就是放归心灵的金色草原。

色达县城全景(中共色达县委 色达县人民政府供图)

铭记县史道变迁

早在三千多年前,色达就有人类在这里繁衍生息。然而,建国前,这里却长期处于部落联盟的封建农奴制社会形态,难怪史学家将这里称为“化外之民”和“政力未逮”之地。

新近竣工的年色路(中共色达县委 色达县人民政府供图)

1952年8月,彭措郎加率西康省政府访问团走进色达,协商政治,并宣布和平解放;1955年,国务院批准设立色达县,色达由此成为全省最后一个建政县。从此,色达废除了“部落联盟”的封建农奴制度,实现了向社会主义社会的历史性跨越,色达人民走上了社会主义金光大道。这不仅是色达历史上一场最深刻、最根本的伟大变革,更是人民和历史作出的正确选择。

色达,藏语意为“金马”。相传早年曾在色塘地区发现一块马头形的黄金而得名。色达县地处青藏高原东南缘甘孜州西北部,地势由西北向东南倾斜。东邻阿坝州壤塘县,北与青海省班玛、达日两县接壤,西部和南部分别与我州甘孜、炉霍两县毗邻。总面积9338.98平方公里,平均海拔4127米(县城海拔3893.9米),辖4个片区、3镇14乡、134个行政村,户籍总人口53758人(其中藏族人口占95.29%)。色达不仅是一个以藏民族为主体的多民族聚居县,而且更是全省十大纯牧业县和全国十个高海拔六类地区县之一。长冬无夏,自然条件极其恶劣,发展不足问题十分突出:“交通难县、能源缺县、财政穷县、经济弱县”既是色达的客观县情,更是色达人民必须直面的现实挑战。

在党中央、国务院,省委、省政府,州委、州政府以及省州兄弟(市)县的关心、支持下,在历届县委、县政府领导班子的团结拼搏、开拓进取、负重自强下,在全县各族人民的接力奋斗、创新发展、坚韧奋进下,古老而又文明、美丽而又富饶的金马草原,焕发出了勃勃生机:2014年末,全县地区生产总值达到了56049万元,全社会固定资产投资达到了120054万元,地方公共财政收入达到了4588万元,金融存贷余额分别达到了13.76亿元和1.71亿元,城乡居民收入分别达到了26207元和5478元,工业增加值达到了1151万元,社会消费品零售总额达到了1.27亿元。

枯燥的数字背后,叙说的是大发展;乏味的数据当中,展示的是大变化。回顾色达建县的1955年,全县地区生产总值仅有355万元,全社会固定资产投资仅有4万元,地方公共财政收入仅有19万元,农牧民人均收入不足80元,到1960年金融存贷余额仅有341.3万元和104.1万元, 1965年工业开始起步,当年产值仅有1万元,社会消费品零售总额仅有38万元。

其实,数字是最好的演说家。快速增长的曲线图,描绘的是发展轨迹,道出的却是全县干部群众的“幸福微笑”。笑在脸上,绽放喜悦;乐在心中,感叹变迁。这是党和政府真情关爱的结晶,这是金马儿女团结奋斗的杰作,这是金马草原跨越发展的巨变。

扬帆奋进谋实干

以史为鉴,奋发向前。60年的励精图治,60年的风雨兼程,60年的实践探索,随着对县情的再认识与再深化,县域经济的发展思路日臻完善:“1234”,不是军人下操的口令,而是色达发展思路的形象概括:“一个目标——构建美丽生态和谐幸福色达;两个定位——生态畜牧业发展强县、生态文化旅游示范区;三大产业——生态农牧业、文化旅游业、生态药业;四项工程——道路交通、新型城镇、生态文明和依法治县”。

点击“1234”,色达县的工作主题、发展目标与攻坚重点,让人清晰可见、一览无余。思路决定出路,力度决定速度。勤劳质朴、敢于担当、善于奉献的金马儿女发扬“缺氧不缺信仰、缺氧不缺智慧、缺氧不缺激情”的色达精神,展开了轰轰烈烈的大建设与大发展,谱写出了一曲曲加快发展、改善民生的感天动地壮歌。

★经济发展持续向好

由于历史的沉淀与惯性,色达县交通不便、信息不灵、缺乏资金、人才短缺等问题,严重制约了县域经济的发展,在“十二五”前的10年,采伐森林与采挖金矿的并驾齐驱,“木头财政”和“矿产财政”艰难地维系着“吃饭财政”的运行。随着国家“天保”工程,特别是西部大开发等一系列战略的实施,国家对民族地区、贫困地区的财政转移支付力度陡然加大:“十一五”期间,国家和省、州共投入各类建设发展及民生改善资金171076万元(其中教育投入19036万元、科学文化投入2738万元、医疗卫生投入12990万元、社会保障投入24766万元、农林水投入22171万元、交通运输投入9910万元;“十二五”期间,已累计投入各类建设发展及民生改善资金365809万元(其中教育投入45919万元、科学文化投入5390万元、医疗卫生投入13017万元、社会保障投入23192万元、农林水投入59411万元、交通运输投入35456万元)。

内力与外力的共同作用,发展与民生的相提并论,色达县财政收入与支出呈现了“几何级”增长势头:全县财政收入从1955年的13万元猛增到2014年的4588万元,增长了352倍;全县财政支出从1955年的72万元飞升到2014年的103679万元,增长了1439倍;预计“十二五”期间完成财政收入18806万元,比“十一五”期间增加16353万元,增长567%;预计完成财政支出470813万元,比“十一五”期间财政支出增加300060万元,增幅达到175.72%。真金白银的投入与产出,色达县由此实现了从“吃饭财政”向“民生财政”、“发展财政”的华丽转身。

良种奶牛让牧民增收(中共色达县委 色达县人民政府供图)

★基础设施不断完善

——市政建设焕然一新。色达建县前,尚无一座房屋建筑,建县后1956年建起了第一幢石木结构平房,为县城的起点,街道不足100米;到70年代末,三路四街呈“井”字形的草原新城已初具规模。十年前,色达县城市规划覆盖面积为4.2平方公里,而目前城市总体规划覆盖面积达到了8.16平方公里,并逐步形成了城市、乡镇、村庄多位一体、条块结合的城乡规划体系。2005年以来,色达县加大基础设施和公共服务的投入力度,累计完成城市基础设施投资14089余万元,新建了市政道路11.4公里、市政人行道6.9公里;铺设了供排水管网22公里,新建自来水厂2座,新建水源地保护区40余亩;新建垃圾填埋场1座、停车场3000余平方米,新建金马广场、生态广场和商务中心;城市“亮化”工程全面实施;投资2100余万元,完成了廉租房第一至四期建设项目,新建住房184套;投资6443万元,建成干部周转房一至五号小区,新建住宅386套;投资2258万元的干部周转房三期建设项目即将投入使用。随着滨河景观大道和姑咱二村、约若二村两个定居新村以及廉租房四期工程和五个干部周转房小区的建成,县城区“四纵、七横、一中心”的交通网络系统基本确立,一座繁华绚丽高原新城展现在世人面前。

——交通网络全域覆盖。建县前,色达县的交通仅定义为人背马驮;1960年,色达-—炉霍公路通车,彻底结束了色达没有公路的历史;1972年建成了首条区乡公路——色泥路。十年前,全县道路仅有266公里的县道、187公里的乡道和4座供老百姓出行的桥梁。尽管乡道路况甚差,但由于受冰冻和雨水的冲刷,时通时阻、多阻少通的状况致使干部群众“望路兴叹”出行艰难,农牧民群众梦寐以求的通村路更是一种奢望。百姓有期待,党政有行动。伴随着国家和省、州110532余万元的相继投入,色达县打响了交通攻坚大会战,修建国、省道干线193公里、乡道129公里、行政村通达路1674公里、村内道路57公里、桥梁62座(其中扶贫桥18座),构建起了“一纵、四横”的公路网络,彻底摆脱了“出行靠走,物流靠背,过河淌水”的困境,基本实现了村村通路的目标。

——电亮色达梦想成真。伴随着“电力天路”暨无电地区电力建设等一系列工程的实施,国家相继投入8亿余元,已建成总装机容量达1.2万千瓦的电站3座,新建110千伏变电站2座、110千伏输电线路2条。全县乡镇通电率100%、行政村通电率达83.5%,用电客户达4.71万人,彻底告别了“孤网运行”、“拉闸限电”的历史,广大干群彻底摆脱了“靠烧牛粪取暖、靠点酥油灯照明”的窘境。色达电网一经并入国家电网主网,色达人民也能像成都市民一样享受到稳定可靠的电力保障。随着色曲河流域开发和洛若光伏电站建设的有序推进,色达能源开发必将实现新突破。

——通讯能力有效提升。曾几何时,色达通讯还基本上停留在“马背传书”的状态。随着国家加大对邮政、移动、联通、电信等通信行业网络基础设施的投入,如今,通讯设施覆盖了全县17个乡镇和101个行政村,覆盖率达到了75.3%。畅通的网络系统,特别是“互联网+”战略的实施,使得远在天边的色达从此有了“千里眼”和“顺风耳”。

★民生民计全力推进

——民居条件有效改善。2009年至2012年,随着四川藏区牧民定居行动计划暨帐篷新生活行动的实施,色达县从解决“群众组织发动难、资金筹集难、建房集中难”入手,按照“六抓六提升”、“四个注重”、“六统六控”和“六加强六破解”的要求,高起点规划,高效率推进,高标准建设,出色建成了牧民定居点112个,完成定居房建设面积55万余平方米,配套建成的107个村民活动中心覆盖到了全县112个行政村;建成点内道路119条共120公里,打井351口,管道饮水9处;建成电力线路101.99公里,新建公厕72座、垃圾收集点16个;发放帐篷“九大件”7319套和新型帐篷6919顶。目前,全县6919户29472名牧民彻底告别了“逐水草而居”的游牧生活,用上了新帐篷、住上了新房屋、开启了新生活,书写了一部“一步跨千年”的豪迈史诗。

色达校园课间操(中共色达县委 色达县人民政府供图)

——民族教育成效显著。1958年,随着第一所公办小学的创办,标志着色达县从此开启了国民教育的新征程。1964年,创办了第一所县城幼儿园;1971年,创办了县中学;1993年,启动普及初等教育,并于2005年完成普初达标验收;2009年,完成了“两基”攻坚和“普九”目标通过督导评估验收。近年来,伴随着教育经费的大手笔投入,色达教育驶上了均衡发展的“快车道”:投入资金4.5亿余元,新建县中、城小、17个乡镇中心校和16所乡镇幼儿园,教学楼、学生宿舍和食堂、功能用房和附属设施用房近11万平方米;投入1亿多元,修建高起点、高标准且功能齐全、配套完善的第二完小;投入450余万元实施“暖心工程”新修教师工作周转房406套;投入800余万元,加快教育数字化校园建设,电子白板、校园广播系统、教育网基本覆盖全县学校;投入1300多万元,购置教育教学设施设备和寄宿制学生用品,教师办公条件得以改善,学生在校“吃、住、学”的问题基本得到满足;开设9个网络班让农牧民子女享受到更加优质的教育资源;教师队伍数量得到补充,全县专任教师426人,基本能满足教学要求,教学质量稳步提升。2011年至2014年,色达籍学生考入中专学校365人、大专以上83人;农牧民群众送子女入学积极性提升,学生数逐年增加,在校学生从昔日的几百人猛增到4613人,学前教育儿童达到了963人;累计筹资近450万元,资助2000多名贫困学生完成高中以上学业;大力实施“校园文化”建设工程,全县学校以“驰”为统领,切实开展“一校一主题”活动,着力打造硬化、绿化、美化、亮化校园,打造了翁达“爱国主义教育基地”、霍西“感恩教育基地”、洛若“生命教育基地”、县城“爱国感恩守法团结教育基地”等独具特色的校园文化,并成为全州典范。

可口的校园午餐(中共色达县委 色达县人民政府供图)

舞动的校园弦乐(中共色达县委 色达县人民政府供图)

西藏网官方微信

西藏网-了解西藏第一选择!

客服QQ1:

客服QQ1:

网友留言评论